Può vivere un Paese, in tempi così carichi di minacce, senza grandi progetti, senza una visione che accenda i cuori e la mente delle persone, che restituisca fiducia?

Può vivere un Paese, in tempi così carichi di minacce, senza grandi progetti, senza una visione che accenda i cuori e la mente delle persone, che restituisca fiducia nel futuro individuale e collettivo? Non è una domanda retorica, né un quesito al quale si possa rispondere con sufficienza. Non sono tempi per furbi, questi. Alla fine torna impietoso un interrogativo, un interrogativo fondamentale: cosa è il potere? È un fine o un mezzo? Si governa solamente per continuare a farlo o per prendere quelle decisioni, popolari o no, che corrispondono all’interesse della nazione?

Parlo delle decisioni che sono ispirate, comunque, da una visione, programmatica e valoriale, che nasce dal profondo di un’analisi della società e dallo sforzo, talvolta la sofferenza, di interpretare i cambiamenti che le circostanze storiche determinano nel lavoro e nella vita dei cittadini. Cambiamenti che dovrebbero produrre anche nel pensiero e nel discorso pubblico.

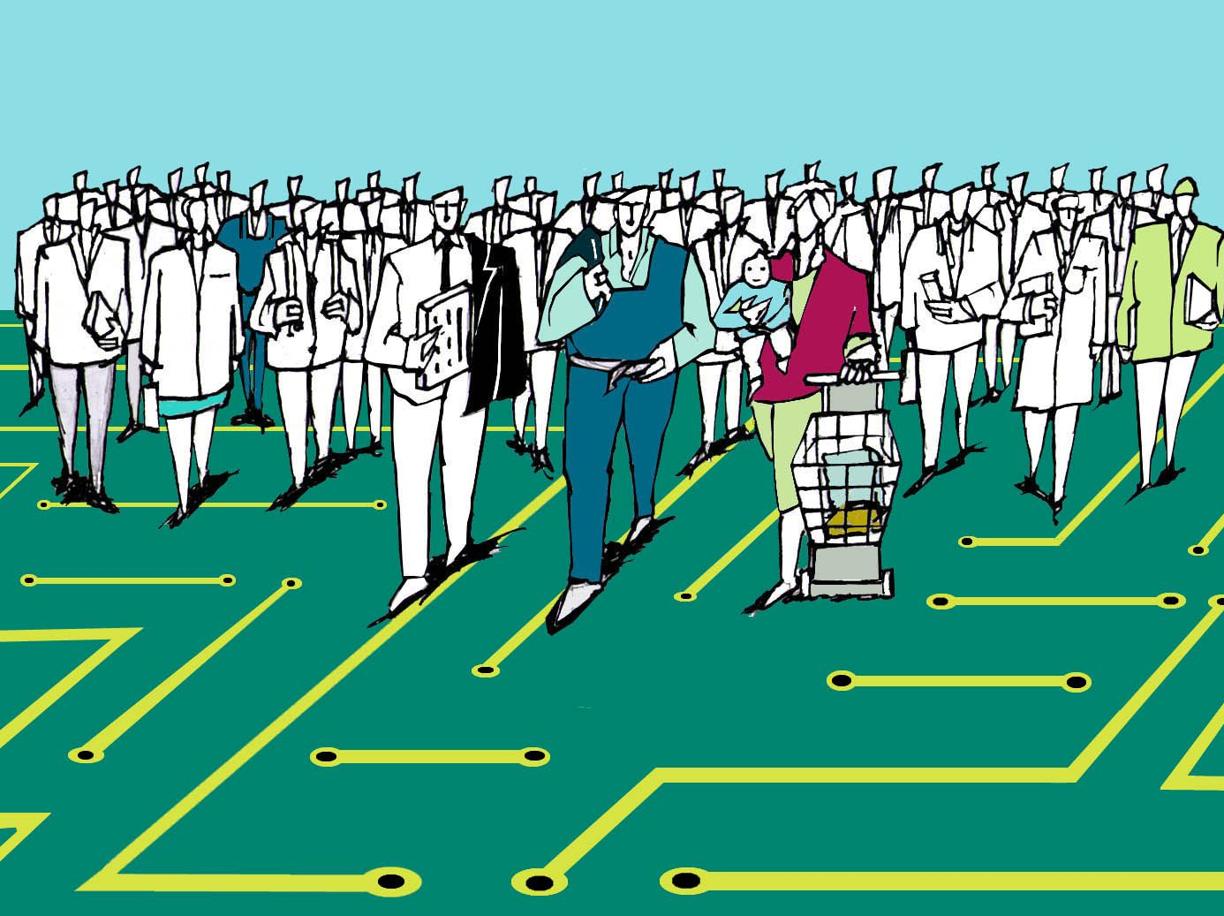

Il mondo cambia, con una velocità impressionante. Il primo grande mutamento è stato determinato dalla rivoluzione tecnologica che ha stravolto modi di produrre, conoscere, comunicare, stabilire relazioni umane. Apple, per capirsi, è diventata in questi giorni, proprio con il bilancio del drammatico anno del virus, una potenza economica superiore alla Spagna, il quindicesimo «Stato» del mondo e tra poco potrebbe rivendicare un seggio al G8. Il secondo è stato la diffusione globale della paura attraverso la sfida del terrorismo integralista, a cominciare dal grande choc delle Torri Gemelle. Infine la pandemia che ha gelato le economie della Terra, prodotto centinaia di migliaia di morti, stracciato un numero infinito di contratti di lavoro e sbattuto la vita di milioni di famiglie nella più penosa e pericolosa delle condizioni umane: l’incertezza.

Di fronte a questo rivolgimento del mondo la politica resta aggrappata disperatamente a un bisogno di sopravvivenza , come l’equipaggio della Zattera della Medusa di Géricault. La storia reale del naufragio rappresentato dal grande pittore francese è interessante e può avere valore simbolico. Nasce, in primo luogo, dalla incapacità del comandante di capire la giusta rotta e dalla sua inesperienza nella conduzione di una nave di quella portata. Da quella catastrofe, della ciurma rappresentata nel quadro, tornarono solo in dieci.

È il Novecento, grande e tragico, la zattera della esausta ciurma della politica, non solo italiana. Aggrappati a quel mondo, che vorrebbero ritrovare, i sopravvissuti al mare e al cannibalismo dei compagni di sventura, immaginano un porto sicuro in cui tutto sia com’era.

Ma quel porto non esiste più. Le onde della grande marea del nuovo millennio lo hanno spazzato via. E allora lo sforzo dovrebbe essere quello di capire come il proprio sistema di valori, quale che sia e ammesso e non concesso che esista, possa guidare i processi. Non si lavorerà più come prima, non saranno più come prima le città, il nostro modo di consumare e quindi di produrre. Bisognerà fronteggiare una società che invecchia e non genera, almeno in Occidente, la vita necessaria al cerchio dell’economia sociale. Bisognerà rendersi conto che l’ambiente non è una bella parola per condire i discorsi ma la sfida più urgente e necessaria del nostro tempo e forse l’unica valvola possibile di una ripresa della crescita.

Così capisco e condivido il senso delle parole di Mario Draghi: usare la crisi drammatica non per aggrapparsi ai brandelli del vecchio mondo, ma per governare l’alba del nuovo. Usare il debito, oltre l’emergenza, non per assistere ma per creare lavoro, ricchezza, equità, modernità giusta. Per fare della formazione permanente la principale esperienza umana, per trovare nuove forme di garanzia della sicurezza sociale, per spostare sulle nuove generazioni non il peso del debito ma la possibilità di accesso al lavoro e alla stabilità dell’esistenza .

Cose difficili, che richiedono la verità di una missione alta, totalmente depurata dal più suadente e velenoso dei linguaggi, quello della demagogia.

Populismi di varia natura si intrecciano con l’antico desiderio di occupare potere, a ogni costo. E in Italia questo avviene da decenni perché l’alternativa è sempre costituita dalla figura dell’orco cattivo. Sia essa incarnata dal babau del comunismo perfino dopo la caduta del Muro o da Berlusconi prima demonizzato e poi addirittura da qualcuno rimpianto.

«Tutto ma non lui» è sempre l’alibi di una politica che non rischia, che non si propone grandi cambiamenti, che gestisce alla giornata, che prescinde da analisi del reale e competenza. In buona sostanza «tutto ma non lui» è l’alibi della conservazione.

Negli Usa, in questi giorni, i democratici stanno combattendo Trump con durezza e ne hanno ragione. Ma insieme propongono una visione alternativa delle politiche sociali, ambientali, di relazione internazionale. Non hanno governato con Trump, prima, né si sono alleati con chi governava con Trump.

Sono due mondi, democratico e repubblicano, che si confrontano, in ragione di valori e programmi che li dividono da sempre. Perché l’unica cosa buona che dovremmo portarci dal passato è proprio la differenza tra destra e sinistra, o chiamiamole come si vuole, nella soluzione dei problemi del tempo. Differenza che dovrebbe impedire il dominio dell’indistinto, del cangevole. In definitiva del vecchio difetto italiano del trasformismo.

Un Paese con due grandi poli che si confrontano alle elezioni. Uno vince, governa e attua il programma presentato agli elettori e l’altro fa opposizione e si prepara alla nuova sfida. È questo, ne sono convinto da sempre, l’unico modo per fare riforme coraggiose e non per passare il tempo a misurare i rapporti tra partiti e partitini di maggioranza e opposizione, le loro convulsioni spesso legate a ragioni di potere e non di coscienza.

E, insieme, le forze politiche di maggioranza e opposizione possono e devono scrivere le regole del gioco, senza usare la Costituzione come un volantino elettorale o come lo strumento per tenere insieme maggioranze eterogenee.

Siamo un primatista continentale di instabilità. Abbiamo avuto 67 governi dal dopoguerra, sei anni trascorsi tra crisi e verifiche politiche. In media, in Italia, un governo dura un anno e due mesi. E la cosa non è migliorata nella cosiddetta seconda Repubblica: negli ultimi dieci anni ci sono stati sette gabinetti diversi.

La stabilità costringe la politica a parlare di contenuti e i governi a fare le riforme promesse. La precarietà e la condizionabilità di maggioranze e coalizioni sposta l’attenzione sulla durata, sulla sopravvivenza degli esecutivi e non sulla qualità e sulla coerenza dell’agire politico.

Sono due modelli che si confrontano, non da oggi. In fondo la questione è sempre quella: la scelta tra trasformismo e populismo o democrazia dell’alternanza e riformismo.

O forse meglio: tra passato e futuro.

(Corriere della Sera – Veltroni 22 Agosto 2020)