Non sarebbe psichicamente tollerabile assistere, indagare, analizzare i più truci comportamenti umani senza lo strumento dello studio che ne permetta, almeno, la comprensione.

Di fronte a un padre che uccide il proprio figlio, però, questo meccanismo di ricerca delle cause profonde (RCA, Root cause analysis) diventa affannoso, soprattutto per un padre. Tutti gli strumenti della criminologia, della criminalistica, della psichiatria, della psicologia e della psicanalisi, della filosofia e dell’antropologia appaiono evanescenti e fatui, inadeguati, imbarazzanti.

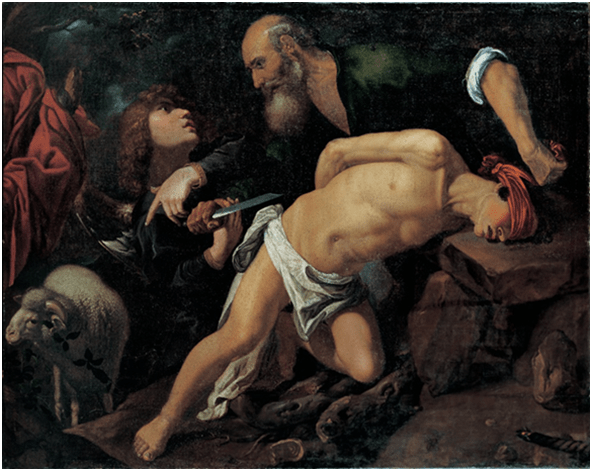

La biblica prova a cui Dio sottopose Abramo nel libro della Genesi chiedendogli il sacrifico del figlio Isacco, racchiude la metafora di un assurdo che nemmeno il divino può contemplare.

Riflessioni sulla versione al maschile del complesso di Medea

Ripercorro con la mente le centinaia di casi indagati, studiati, analizzati passando al setaccio le storie familiari, le anestesie psicologiche degli autori e delle vittime, il dolore di chi resta obnubilato e fisso su un’unica domanda spesso irrisolta: perché?

Perché un padre può uccidere un figlio, come può riuscire a recidere quel poderoso prolungamento di sé, rinnegare alla coscienza quell’ancestrale alchimia protettiva, rimanere anestetizzato alla biologia e alle ragioni del cuore?

Come in un “dejavu” scorrono nella mia mente i pareri degli esperti, le teorie, le sentenze, le casistiche, le critiche, le parole della scienza e della legge, la voce dei media e l’eco delle masse. E i casi.

Qualche precedente

Non c’è spazio qui per ricordarli tutti, gli orchi e le piccole stelle cadute della cronaca, dal piccolo Daniele Paitoni di pochi giorni fa, ai fratellini Brigida (uccisi e sepolti dal padre nel 1994), ai gemellini Elena e Diego Bressi uccisi in settimana bianca da un padre delirante nel 2020, o al caso di Matthias Schepp, che nel 2011 uccise le due figliolette di sei anni senza mai farne ritrovare i corpicini per negare alla ex moglie anche il conforto di piangere su una tomba. E tanti altri nomi, volti, storie maledette di follia, crudeltà e disperazione che hanno accompagnato i miei anni di studio e di lavoro.

Tentare di capire significa deporre le armi del giudizio e dell’inflessibilità, presuppone l’astrazione, almeno per il tempo necessario all’analisi, dalla pietà e dall’odio, dal rancore e dalla pena, dal dolore e dall’immedesimazione.

Arduo, certo, come lo è trovare motivazioni univoche in una riflessione generalizzata; il setaccio di ogni singolo avvenimento può filtrare tracce di un arcaico sentimento di possesso e di dominio, che rende intollerabile a taluni maschi dal tratto patologicamente narcisistico, il concetto di abbandono. Si tratta spesso di personalità fragili, senza capacità empatiche, intolleranti della frustrazione, affette da stati depressivi, spesso con dipendenze, talvolta caratterizzate da quadri psicotici trascurati o sottovalutati.

Ego smisurati con la volontà di far del male alla partner attraverso il legame ombelicale con i figli, un modo abnorme di affermarsi e confermarsi in un diritto assoluto di maschio, ahimè inadeguato, impaurito e debole.

Appare umanamente residuale indagare la capacità di intendere e volere, se il dramma si fosse o meno potuto evitare e come (quasi impossibile la prevenzione per questi avvenimenti), o allestire il teatro della ricerca delle responsabilità.

Sovrasta l’amarezza di ritrovare validi e ogni volta attuali i versi di un classico greco di Seneca, “Medea”: “Figli, che foste miei, pagherete voi per la colpa di vostra madre” […] “Proprio dove non vuoi, dove soffri di più, io ti colpirò con la mia spada, donna”.

Gianluca Di Pietrantonio

criminologo forense